Il dodo che non ti aspetti

La newsletter numero 28 del 17 marzo 2023

Ciao,

sono Ivo Silvestro e questa è la 28ª edizione della mia newsletter. Oggi parliamo della pseudoscienza del dodo, di metafore visive, di possibili religioni che venerano ChatGPT e del bisonte europeo.

Ma prima una foto:

Quel che resta del Castello di Trevano.

Il grande complotto contro il dodo

Qualche giorno fa ho scoperto che il dodo non era poi così tozzo e sgraziato come ce lo raffiguriamo.

Come ho riassunto sul sito, la maggior parte delle illustrazioni del dodo sono state realizzate dopo che l’animale si era estinto alla fine del Seicento, o meglio dopo che l’uomo lo aveva estinto alterando il suo habitat e cacciandolo.

In particolare, sembra che la maggior parte di queste immagini siano copie, e copie di copie, di un dipinto realizzato in Europa. Partendo da un esemplare di dodo tenuto in cattività.

Insomma, un esemplare tenuto all’ingrasso dalla dieta a base di carne e dal poco movimento – decisamente non rappresentativo di quello che era il dodo in natura. Ma ormai di dodi in natura non ce ne sono più e quel che ci resta (oltre a qualche reperto) sono appunto illustrazioni che ci mostrano un animale tozzo e sgraziato, con quel grosso collo probabilmente dovuto al fegato grasso.

Se mai dovesse andare in porto il progetto di de-estinzione del dodo (ne avevo scritto qui a inizio febbraio), probabilmente saremo contrariati dal trovarci un uccello più magro del previsto. Sempre che non lo si faccia ingrassare apposta per uniformarsi al nostro immaginario collettivo.

Io l’ho scoperto grazie a un articolo sulla rivista del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Solo successivamente ho ricostruito che in realtà, di questa discrepanza tra il dodo rappresentato e il dodo reale si sa almeno dagli anni Novanta. Nel 1993, infatti, Andrew Kitchener ha pubblicato prima una ricerca e poi un articolo divulgativo sul tema. Con scarsi risultati, visto che trent’anni dopo ancora ci raffiguriamo il dodo come un uccello tozzo e sgraziato.

Una dimostrazione di come talvolta (per non dire spesso) le informazioni vere ma poco allettanti non riescano a competere con informazioni false ma intriganti.

Non solo: nel 1995 un sito ha ripreso la ricerca di Kitchner, riassumendola in maniera fedele ma dandole una valenza antiscientifica che sorprende. Parlo del sito creazionista Answer in Genesis (mi vergogno un po’ a mettere il link). Secondo l’autore di questo articolo, infatti, questa storia del dodo non più sovrappeso falsificherebbe la teoria dell’evoluzione.

Trovo il ragionamento molto interessante e provo a riassumerlo. Gli evoluzionisti raccontano che il dodo si è estinto perché, tozzo e sgraziato com’era non si adattava più all’ambiente – ma adesso sappiamo che non era affatto tozzo e sgraziato, quindi gli evoluzionisti non ce la raccontano giusta e allora tanto vale credere che Dio abbia creato il dodo insieme agli altri uccelli il quarto giorno della creazione.

Il libro della settimana

Questa newsletter nasce con l’idea di segnalare articoli e altri contenuti che trovo interessanti. Ma niente mi impedisce di parlare anche di libri, magari frugando nella libreria di casa.

Inizio da un acquisto recente: Happy is Up, Sad is Down: 65 Metaphors for Design.

Ho una certa passione per le metafore. E anzi una non trascurabile sezione della mia libreria è proprio dedicato alle metafore, ma questo libro non è un saggio – e non sta neanche in libreria, bensì appoggiato sulla scrivania pronto a essere sfogliato occasionalmente.

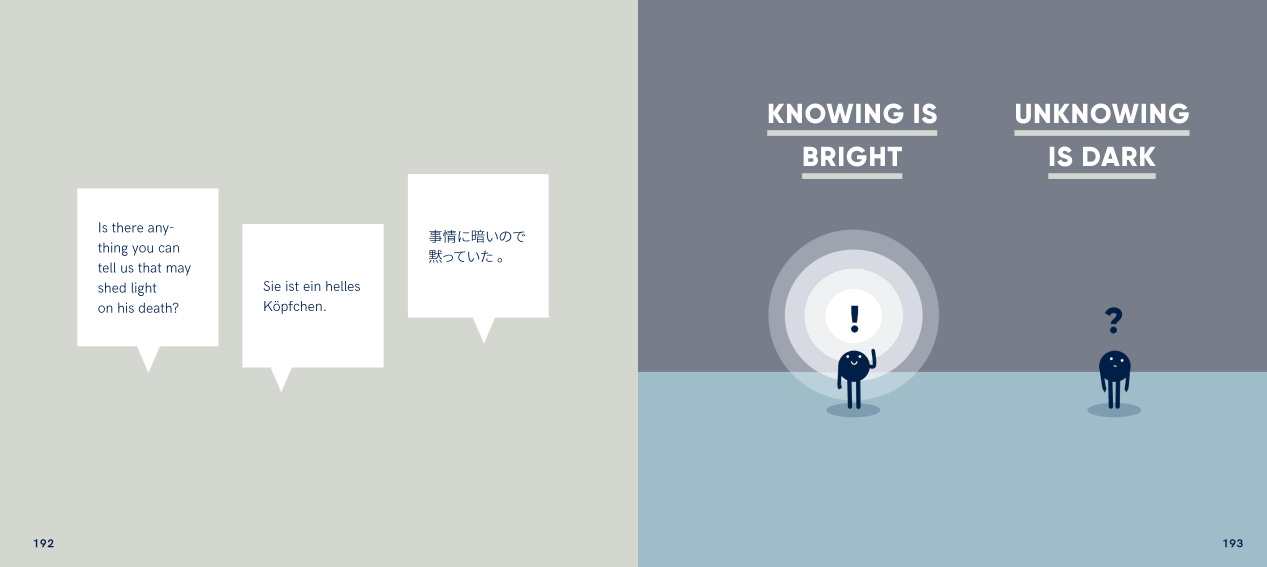

Di per sé sarebbe un manuale per designer, una specie di prontuario con 65 modi di visualizzare concetti astratti con prima spiegato il concetto generale e poi un esempio di applicazione. Ma anche chi non fa il designer, come il sottoscritto, lo può apprezzare. Intanto per le belle illustrazioni:

E poi perché le metafore non riguardano solo il modo in cui parliamo (o, in questo caso, guardiamo e usiamo le cose), ma anche come pensiamo.

Ancora su ChatGPT

Siete stufi di leggere cose su come ChatGPT cambierà il mondo? Vi capisco perfettamente e vi prometto di segnalare solo cose che credo valga la pena leggere.

Iniziando da questo:

ChatGpt è basato su un algoritmo neurale di tipo deep, cioè che fa «apprendimento profondo». Nella pratica noi possiamo iniziare a digitare qualche parola, e ChatGpt semplicemente prevede la parola successiva più probabile, e poi la successiva, e così via. E in questo modo riesce a confezionare un testo, supportato anche da una memoria ampissima. È praticamente onnisciente perché ha letto tutto lo scibile disponibile su Internet. Ma molte volte sbaglia. Questo perché non è in grado di ragionare come noi, né tantomeno conosce il mondo come noi. Il suo mondo sono solo le parole.

Marco Zaffalon, direttore scientifico dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA USI-SUPSI) a proposito di ChatGPT.

Poi: che cosa hanno in comune ChatGPT e le divinità? Cinque cose:

Ha una conoscenza apparentemente illimitata.

Sa essere incredibilmente creativo (scrive poesie, compone musica eccetera).

Trascende le normali preoccupazioni umane: non ha fame o sete, non soffre dolore fisico.

Può consigliare le persone nella loro vita quotidiana.

È immortale.

Prendo questo elenco da un interessante articolo di Neil McArthur su The Conversation su come le potenzialità di queste intelligenze artificiali possano portare a delle nuove religioni. Secondo McArthur, ci sono alcuni rischi1 ma potrebbe anche diventare fonte di una nuova spiritualità – personalmente non ne vedo tutto questo bisogno, ma la nascita di una “Chiesa della divina intelligenza artificiale” è alquanto probabile per cui meglio prepararsi.

Il problema è simile a quello sollevato, sempre su The Conversation, da Nir Eisikovits: non chiediamoci se ChatGPT siano senzienti, ma perché tendiamo ad antropomorfizzare le macchine (e con quali conseguenze).

Varie ed eventuali

In questo mondo di body positivity va tutto bene tranne la chirurgia estetica, un articolo della bioeticista Chiara Lalli un po’ troppo acido per i miei gusti, ma che ha ottime ragioni nel denunciare la nostra abitudine a giudicare (e condannare) gli altri.

Cosa avrebbe fatto l’Unione Sovietica se, alla fine degli anni Settanta, la Nato avesse attaccato per prima? Ecco un piano che avrebbe portato in pochi giorni le truppe del Patto di Varsavia fino al Reno: si chiama proprio Sette giorni al fiume Reno e wikipedia ha una interessante pagina al riguardo. Il piano prevedeva anche di sganciare una bomba atomica nel Nordest italiano.

Sul Post Ilaria Gaspari racconta la sua vita da amusica, una situazione simile alla dislessia ma relativa a melodie e armonie.

Su Radar Francesca Buoninconti racconta la storia del bisonte europeo e di come questo imponente animale si sia salvato dall’estinzione – e ricollegandoci al dodo, dovremmo chiederci come mai un progetto incerto e nebuloso come quello della de-estinzione riceva molta più attenzione del faticoso ma fattibile salvataggio di una specie che pareva condannata a scomparire.

Questa edizione della newsletter finisce qui; se vi è piaciuta potete consigliarla o condividerla con altre persone…

… e volendo potete anche fare una piccola donazione:

Ci leggiamo tra sette giorni.

No, non quello di essere colpiti da un fulmine come in un celebre racconto di Fredrich Brown.