Ciao,

sono Ivo Silvestro e questa è la 121ª edizione della mia newsletter settimanale di segnalazioni – che trovate anche nel numero extra del lunedì – e riflessioni.

Oggi parlo di Orwell (ma non di neolingua), di topi transgender, di Eunice Newton Foote e di vita su Marte.

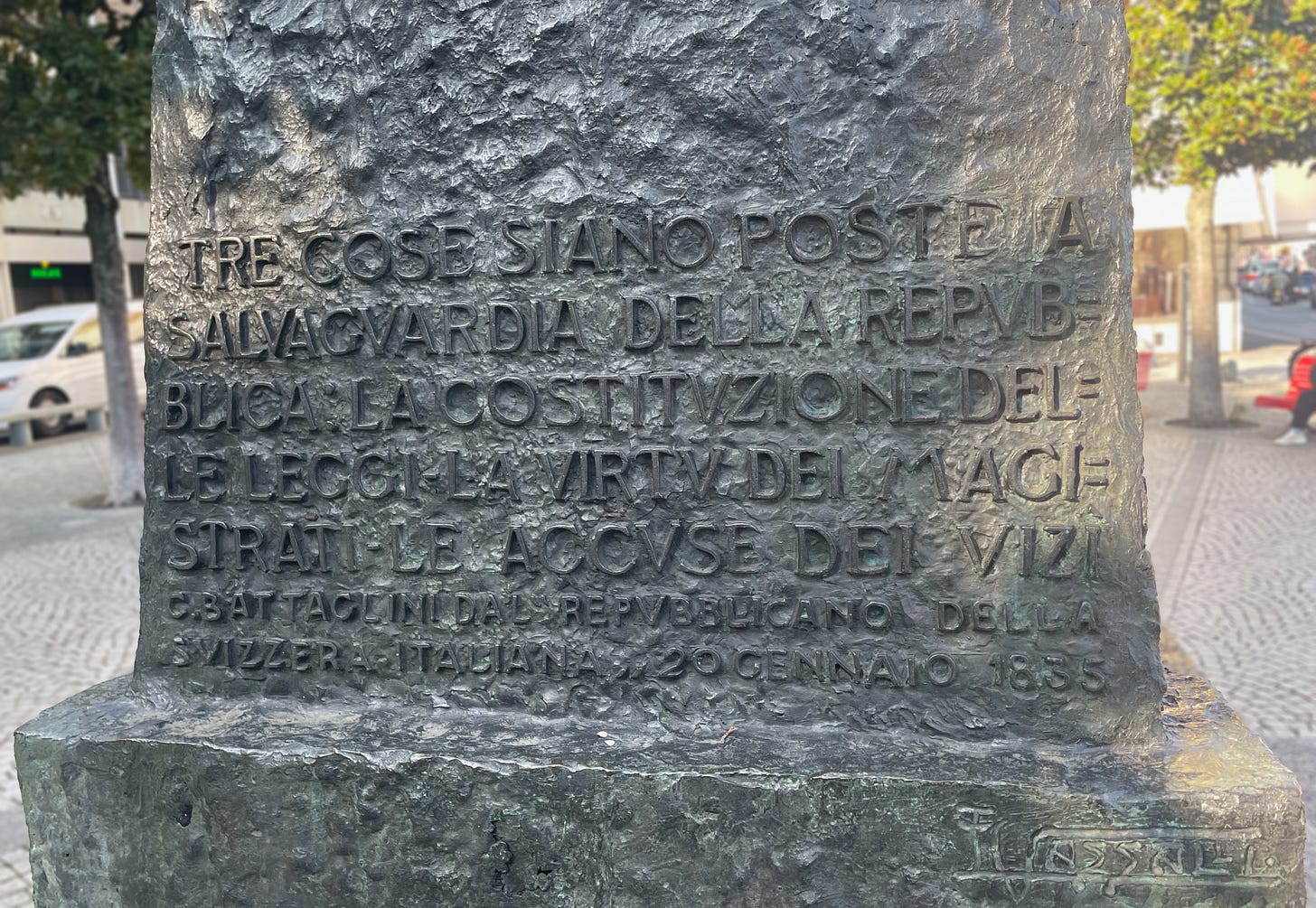

Ma prima una foto: tre cose a salvaguardia della repubblica secondo Carlo Battaglini.1

Orwell aveva ragione

Ho letto Millenovecentoottantaquattro di George Orwell tre volte: la prima ai tempi del liceo, la seconda mi pare poco dopo essermi laureato e la terza qualche anno fa, ispirato dalle nuove traduzioni rese possibili con la scadenza dei diritti d’autore.

Tutte e tre le volte sono rimasto perplesso dall’improvviso cambio di alleanze che avviene a un certo punto. Breve riepilogo per chi non si ricorda la situazione geopolitica immaginata da Orwell: nel 1984 dispotico del romanzo il mondo è spartito tra tre superpotenze: Oceania, che oltre al Regno Unito dove vive il protagonista include anche America, Australia e Africa meridionale; Eurasia, ovvero Europa continentale e Russia; Estasia, ovvero Cina, Giappone e forse anche l’India. Online si trovano diverse mappe delle tre superpotenze; questa è quella di Wikipedia2 con in nero Oceania, in rosso Eurasia e in giallo Estasia:

Non mi sembra che nel romanzo si spieghi come si sia arrivati – dagli anni Quaranta in cui Orwell scrisse il romanzo – a questa situazione, ma immagino un’espansione della sfera di influenza sovietica verso ovest e verso sud, ma senza includere la Cina che, diciamo, si sarebbe fatta un blocco per conto suo (e questa direi che è stata un’ottima previsione, per quanto Giappone e Corea del Sud ne siano fuori).

Tornando al cambio di schieramenti, all’inizio del romanzo, Oceania è alleata con Estasia e in guerra con Eurasia; poi all’improvviso Oceania si allea con Eurasia contro Estasia. Per Orwell è un semplice espediente per mostrare quanto il governo autoritario manipoli la storia, costringendo tutti gli impiegati del Ministero della verità ad emendare gli archivi pubblici. E non si è neanche trattato del primo riequilibrio, come leggiamo nel capitolo 3:3

In nessun pronunciamento pubblico o privato si sarebbe mai ammesso che i tre poteri, un tempo, erano raggruppati secondo linee diverse. In realtà, Winston lo sapeva bene, solo quattro anni prima l’Oceania era stata in guerra con l’Estasia e alleata con l’Eurasia. Ma quello era solo un brandello furtivo di conoscenza che gli capitava di possedere perché non aveva un controllo adeguato della propria memoria.

Ecco, che così, dall’oggi al domani, si potesse cambiare schieramento lo trovavo poco credibile. Forse Orwell aveva in mente l’Italia passata dall’Asse agli Alleati, ma in quel caso c’era stata la caduta di Mussolini di mezzo: qui niente del genere, semplicemente Oceania fa la pace con Estasia e scende in guerra con Eurasia, tornano poi sui suoi passi. Impossibile che ciò avvenga, ho pensato tutte e tre le volte che ho letto Millenovecentoottantaquattro. Poi è arrivato Trump che nel giro di poche settimane gli Stati Uniti voltano le spalle all’Europa, accusata di non essere democratica,4 per mettersi a corteggiare la Russia autoritaria (probabilmente per arginare la Cina, dicono alcuni esperti).5

Certo, qui non si riscrivono i libri di storia per dire che durante la Guerra fredda Stati Uniti e Unione Sovietica erano alleati contro l’Europa – anche se immagino che all’improvviso nelle cerimonia ufficiali si celebrerà maggiormente il contributo sovietico alla Seconda guerra mondiale. Orwell sembrava credere che la coerenza fosse una virtù alla quale i leader non possono rinunciare; o forse la carenza riguarda le pubbliche cerimonie di odio (che sono un’altra ottima e poco apprezzata previsione di Orwell, in questo caso dei meccanismi dei social media). Ma in entrambi i casi mi pare che non ci sia bisogno di cambiare il passato: anche se qualcuno noterà l’incongruenza, le sue critiche saranno prese sul serio da poche persone e non faranno cambiare idea a nessuno.

Questo non significa che oggi gli archivi siano al sicuro, anzi. Una delle prime cose che ha fatto Trump è stata infatti togliere informazioni e informazioni da diversi siti internet pubblici, non solo le pagine dedicate all’inclusione ma anche archivi scientifici. Nella società dell’informazione in cui viviamo, è come ritrovarsi improvvisamente senz’acqua, come ha scritto Donata Columbro. Società dell’informazione che tra l’altro rende molto semplice quella complicata operazione di riscrittura che Orwell aveva immaginato impiegare per diverse settimane tutti i dipendenti del Ministero della verità.

Va anche detto che il fenomeno non riguarda solo la politica. L’emittente americana ABC ha deciso di chiudere il progetto FiveThirtyEight di Nate Silver, una grande risorsa in fatto di sondaggi di opinione negli Stati Uniti. Disattivando anche il sito internet con tutte le risorse, nonostante i costi di tenerlo attivo siano irrisori.

Lo so, fare paralleli tra Trump e Millenovecentoottantaquattro di Orwell è scontato. Del resto l’originalità non è necessariamente una virtù: buttarsi dalla finestra è indubbiamente un modo originale di arrivare al piano terra, ma non è il modo più saggio di farlo.

Se tutti usano l’ascensore o le scale, un motivo ci sarà. E se tutti citano il romanzo dispotico di Orwell, un motivo ci sarà: è un ottimo modello in negativo attraverso il quale analizzare la realtà. Poi ecco, forse usarlo come termometro per valutare la temperatura dell’attuale situazione politica non è il migliore degli usi: come nota Anne Wallentine in questo articolo di qualche anno fa pubblicato sulla rivista dello Smithsonian, il romanzo di Orwell è oggetto di continue reinterpretazioni. Il che è, secondo me, un pregio della sua inventiva e della sua scrittura: è sempre una buona cosa aprirsi a più interpretazioni e letture. Ma dovremmo ricordarci che almeno una parte della denuncia della contemporaneità ce la mettiamo noi, quando tracciamo questi paralleli o chi chiediamo quanto siamo vicini allo scenario orwelliano.

Peraltro c’è anche chi si chiede – come Jill Lepore sul New Yorker, di nuovo un articolo di qualche anno fa – se Orwell e in generale la letteratura distopica siano un modello di resistenza o al contrario di rassegnazione. Insomma, a leggere Millenovecentoottantaquattro ci convinciamo che un futuro migliore è impossibile e che l’unica cosa che possiamo fare è crogiolarci nella commiserazione delle barbarie. Temo abbia ragione.

In poche parole

Ancora Trump, poi la smetto. In non so più che occasione il presidente degli Stati Uniti se l’è presa con la scienza woke che sperpera denaro pubblico per creare topi transgender. Solo che in realtà si tratta di topi transgenici, ossia modificati geneticamente per studiare varie malattie – sto ovviamente semplificando, qualche dettaglio in più in questo articolo di Jeremy Faust, dove tra l’altro si scopre che nella ricerca citata da Trump non sembrano esserci neanche topi transgenici.

È divertente: ci si può chiedere se il prossimo passo sarà criticare gli astronomi che studiano i transiti dei pianeti. Ma forse dovremmo ammirare l’efficacia del gesto:6 Trump ha lanciato l’esca al suo elettorato di riferimento, che odia il woke e non trova nulla di strano in uno studio sui topi transgender; gli avversari lo prendono in giro, ma per farlo devono spiegare cosa è un topo transgenico, un argomento che io trovo incredibilmente interessante ma temo di essere uno dei pochi. E sospetto che una parte degli oppositori di Trump sia contro la sperimentazione animale,

La prima persona a capire che c’è un legame tra concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera e temperatura non fu il fisico irlandese John Tyndall – al quale tradizionalmente attribuiamo la scoperta dell’effetto serra – bensì Eunice Newton Foote che lo precedette di alcuni anni.

Non è certo il primo caso di errata attribuzione di una scoperta scientifica, ma la storia di Newton Foote è molto interessante non solo dal punto di vista scientifico ma anche sociale e la racconta Nicolas Lozito su A Fuoco.

A proposito di scoperte che attribuiamo alla persona sbagliata: è un fenomeno talmente diffuso che Stephen Stigler, professore di statistica all'Università di Chicago, ha ironicamente introdotto una “legge sull’eponimia” che prevede, appunto, come “a una scoperta scientifica non si dà mai il nome del suo autore”.

La si conosce come Legge di Stigler e ovviamente il primo a enunciarla non è stato Stigler, ma il sociologo della scienza Robert Merton.

In pochissime parole

Qualche ragionevole ipotesi sulla storia dell’IA che prevede i numeri del lotto.

Da dove arrivano tabù e superstizioni (dalla nostra testa, ovviamente).

La vita su Marte non è come ce la potremmo aspettare.

Dal monumento che si trova, ovviamente, in Piazza Battaglini a Lugano.

Purtroppo realizzata con la proiezione di Mercatore, quindi sottorappresentando le dimensioni di estasia.

La traduzione, qui, è quella di Vincenzo Latronico per Bompiani.

Accusa che credo andrebbe “de-polarizzata” e affrontata seriamente. Ma questo è un altro discorso.

Non dico che Trump abbia fatto tutto questo ragionamento: probabilmente non c’è nulla di studiato in questo episodio. Ma è ugualmente efficace.